5月16日,中国研究生创新实践系列大赛年度启动大会暨中国研究生创新实践成果交流会在南京开幕。本次大会汇聚了来自全国高校、科研机构、企业等领域的众多嘉宾,共同回顾过去一年研究生创新实践的丰硕成果。中国学位与研究生教育学会会长、中国科学院院士杨卫,教育部原副部长、大赛顾问委员会主任委员、中国工程院院士赵沁平,教育部学位管理与研究生教育司副司长栾宗涛等领导嘉宾,高校领导、师生代表、地市委组织部门等700人参加此次活动。

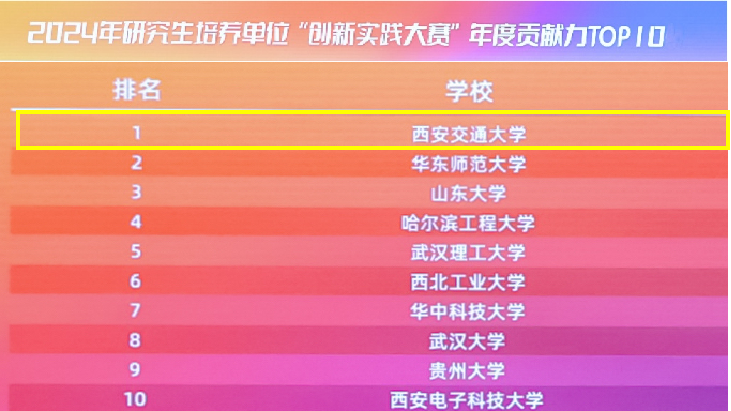

西安交通大学荣膺2024年研究生培养单位“创新实践大赛”年度贡献力第一,实现排行榜十二连冠。

荣耀时刻:十二连冠彰显卓越实力

大会总结表彰环节发布了《中国研究生创新实践系列大赛2024年度报告》,西安交通大学在获奖总数、综合贡献力总排名中双双荣获全国第一。研究生院常务副院长何茂刚教授作为代表上台领奖。

2024年,西安交大共派出2307名研究生、656支队伍参加研究生创新实践系列大赛中的19项赛事,共获得一等奖28项、二等奖90项、三等奖124项。一等奖数和获奖数均位列全国697所培养单位第一,获奖规模和质量均较上年度显著增长。不仅体现了西安交大学子扎实的专业知识和卓越的创新能力,也彰显了学校在研究生创新实践能力培养方面的深厚底蕴和强大实力。

此次系列赛事中,西安交大在中国研究生能源装备创新大赛优势显著,获一等奖4项,获奖总数排名第一,报名规模跃升至全国第2;研究生电子设计竞赛持续高位稳定,获一等奖10项,居全国第2;中国研究生工程案例大赛获一等奖3项,居全国第2;中国研究生数学建模获一等奖3项、中国研究生“双碳”创新与创意大赛获一等奖2项。

其中,生命学院博士研究生褚寒冰团队(指导教师:万明习、宗瑜瑾)荣获“研电之星”。该团队依托国家重大仪器专项自主研发的超快超声多模融合血流成像及分析设备在竞赛中凭借出色的项目方案和精彩的现场展示,赢得了评委的高度认可。

能动学院学生博士研究生千存存作为本次“能源装备创新实践之星”(指导教师:李明佳教授团队)聚焦化学、物理学、动力工程及工程热物理等多学科领域研究方向,参赛作品处于国际领先水平。

产教融合:铸就创新人才培养新模式

十二年蝉联冠军的成绩离不开西安交大长期以来从思想引领、学科设置、分类培养、科学研究、创新创业等多方面推进卓越工程人才、交叉复合拔尖创新人才、科技领军人才培养改革。

在学科设置方面,学校紧跟时代发展步伐,不断优化学科布局,加强新兴学科和交叉学科建设,成立前沿学科交叉中心。紧跟时代浪潮,积极布局“AI+”学科方向,推进AI赋能研究生科研实践、探索“AI+”新形态教学等任务,为研究生提供了广阔的创新实践平台。

在产学研合作方面,学校充分发挥电子信息、储能平台、医工交叉等多学科领域交叉融合优势,成立17个竞赛工作室,集聚产学研指导队伍,建立长效工作制度,形成分工协作的竞赛育人全链条工作机制。在竞赛与工程实践的前端,构建“通识课程+竞赛融合+创业管理”进阶式课程体系;在竞赛与工程实践过程中,完善竞赛组织管理和激励机制,鼓励师生参赛;在竞赛与工程实践后端,有效贯通产学研用金,优秀实践成果联通秦创原春种基金、国家技术转移中心等基金和创投平台,对接平台科技经纪人,推进相关项目落地。

在学校主要领导的关心、支持和推动下,研究生院牵头与中共西安市委组织部(市委人才办)、西咸新区共同承办的2024年第十一届能源装备大赛,就是探索研究生教育与城市发展、产业发展协同发展、互相成就的一次积极尝试。在赛事的优秀成果交流会上,西安交大9支创新团队科创成果精彩亮相,其中《基于光储制氢的智慧氢能源系统引导者》等科创作品备受瞩目。

展望未来:砥砺前行再创新辉煌

中国研究生创新实践系列大赛在服务研究生教育改革发展中心工作中应运而生,由教育部学位管理与研究生教育司指导、中国学位与研究生教育学会和中国科协青少年科技中心共同主办,是专门面向研究生群体的全国性、公益性赛事。大赛始终坚持“以国家战略需求为导向,以政府部门、行业企业参与为支撑”的运行模式,搭建研究生教育领域与政府部门、行业企业之间的桥梁,助力国家重点、急需领域拔尖创新人才培养。创办十二年来,创新实践大赛已成长为被各级政府认可、在研究生中有强大吸引力、在社会上有广泛影响力的品牌赛事。现已成为研究生战线备受瞩目的赛事,是提升研究生创新水平和实践能力的重要平台,也是推动研究生教育改革的重要抓手。

站在新的起点上,西安交大将继续坚持产教融合,以建立企业主导的产学研深度融合的创新联合体为突破口,扎实推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展,以研究生创新实践能力培养为切入点,通过学科竞赛落实产教融合、科教融汇,提升研究生创新能力、推进高等教育高质量发展。继续依托系列大赛加强内涵建设,打造激发创新潜能、多元协同育人、产学研用金融合的竞赛育人新模式,加强与国内外高校和科研机构的交流与合作,不断提升研究生培养质量和水平。为服务西部区域经济以及国家创新发展提供强有力的智力支持和人才支撑。